Ständige Sammlung - bis 5. Dezember geschlossen :

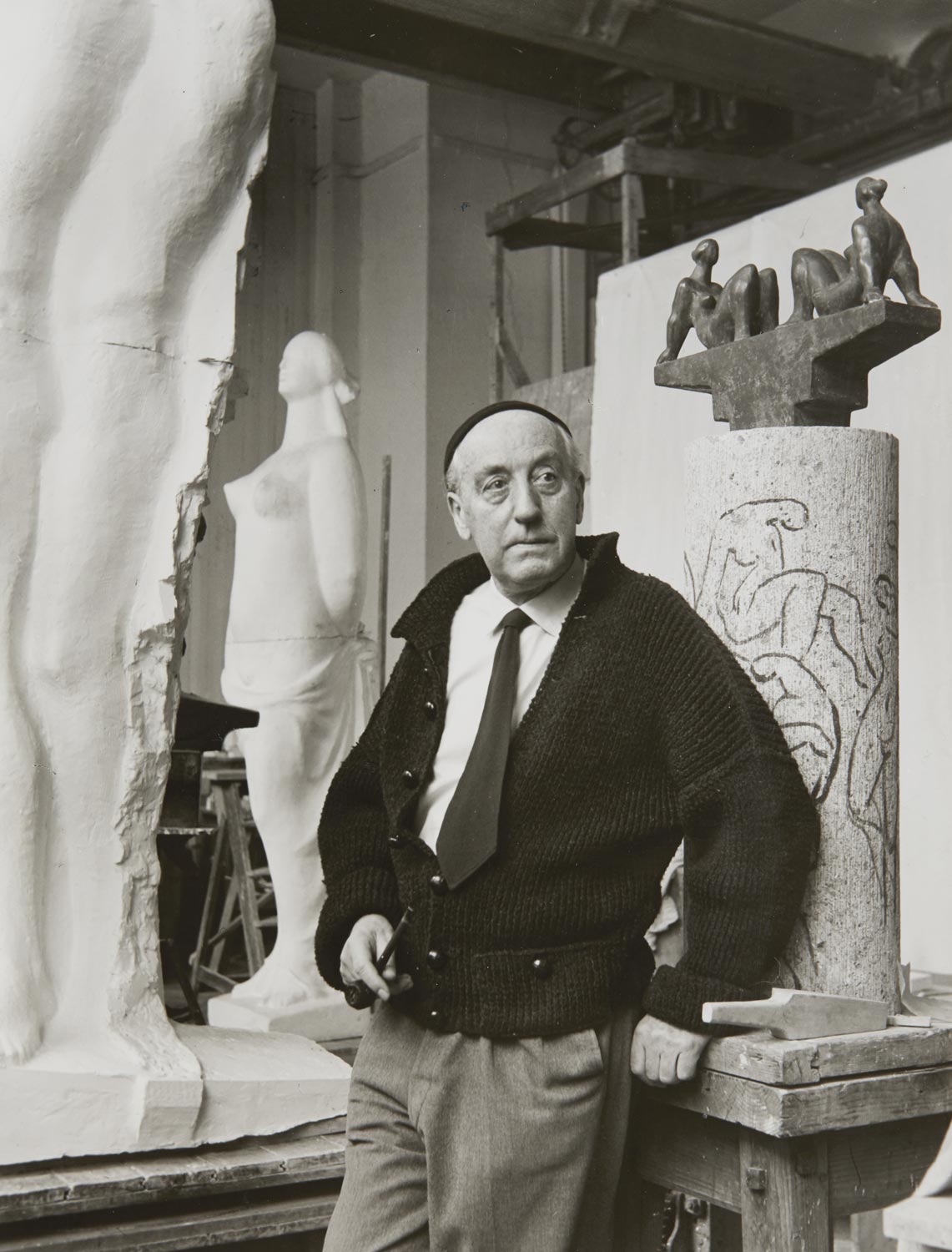

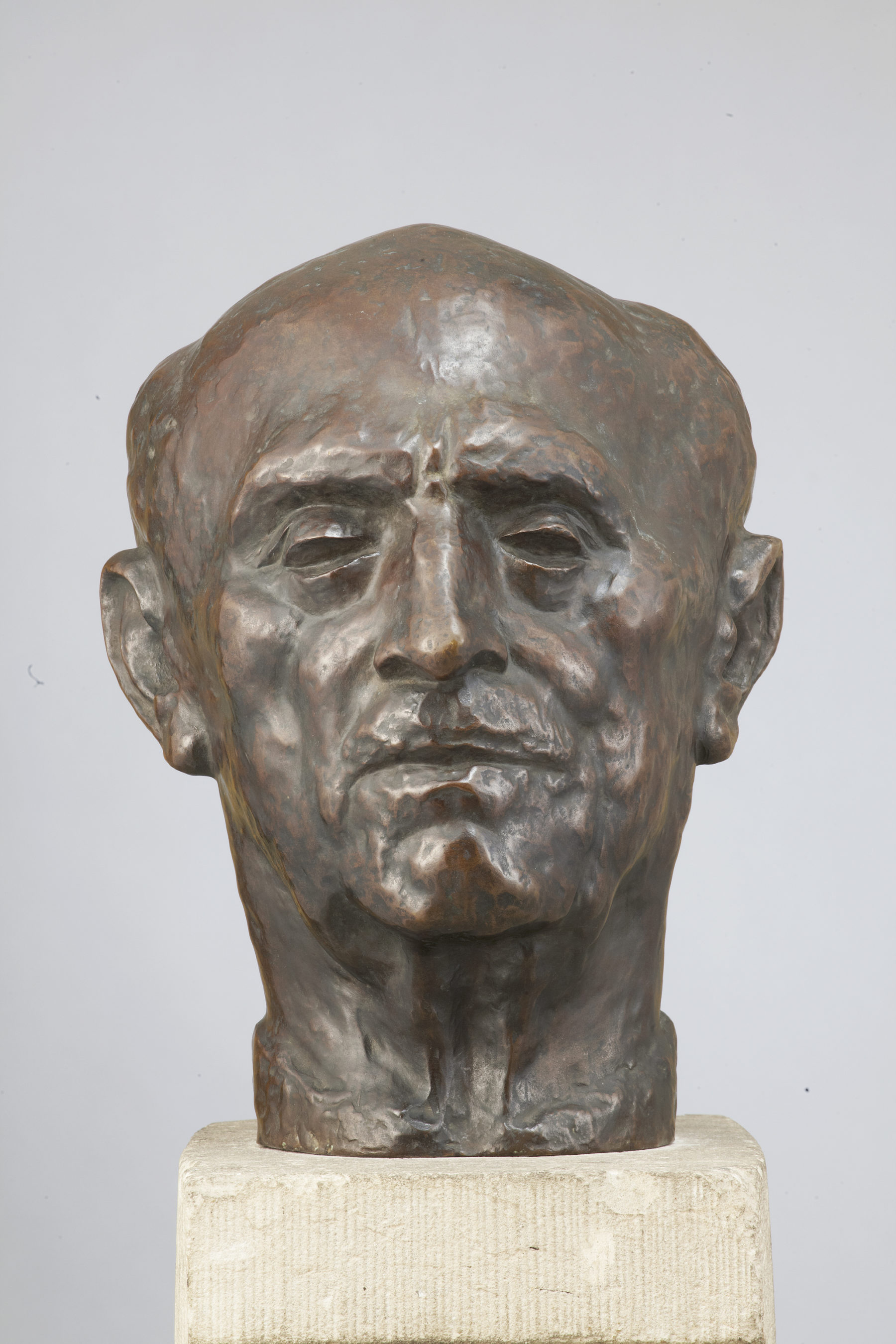

Edwin scharff – „Form muss alles werden“

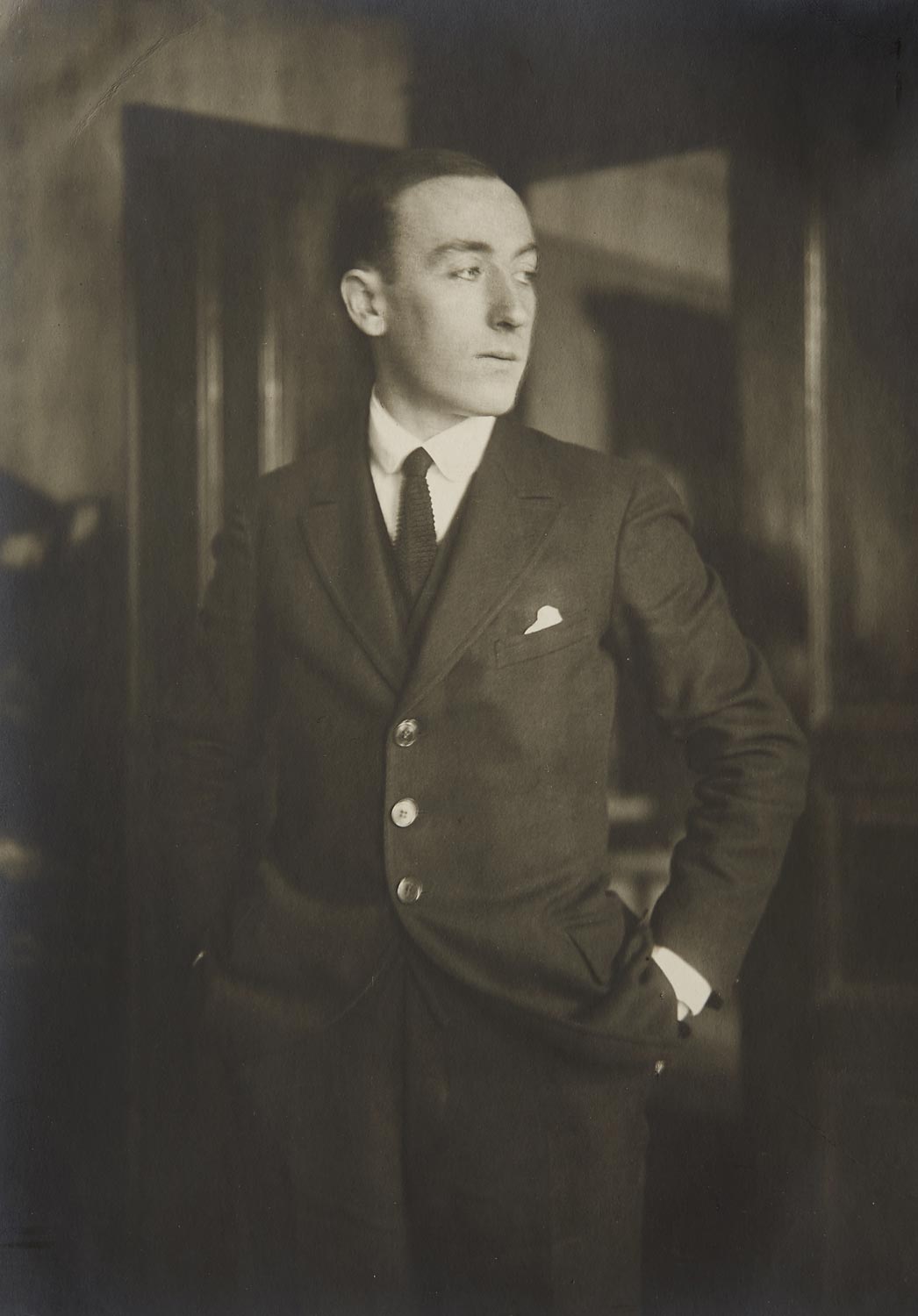

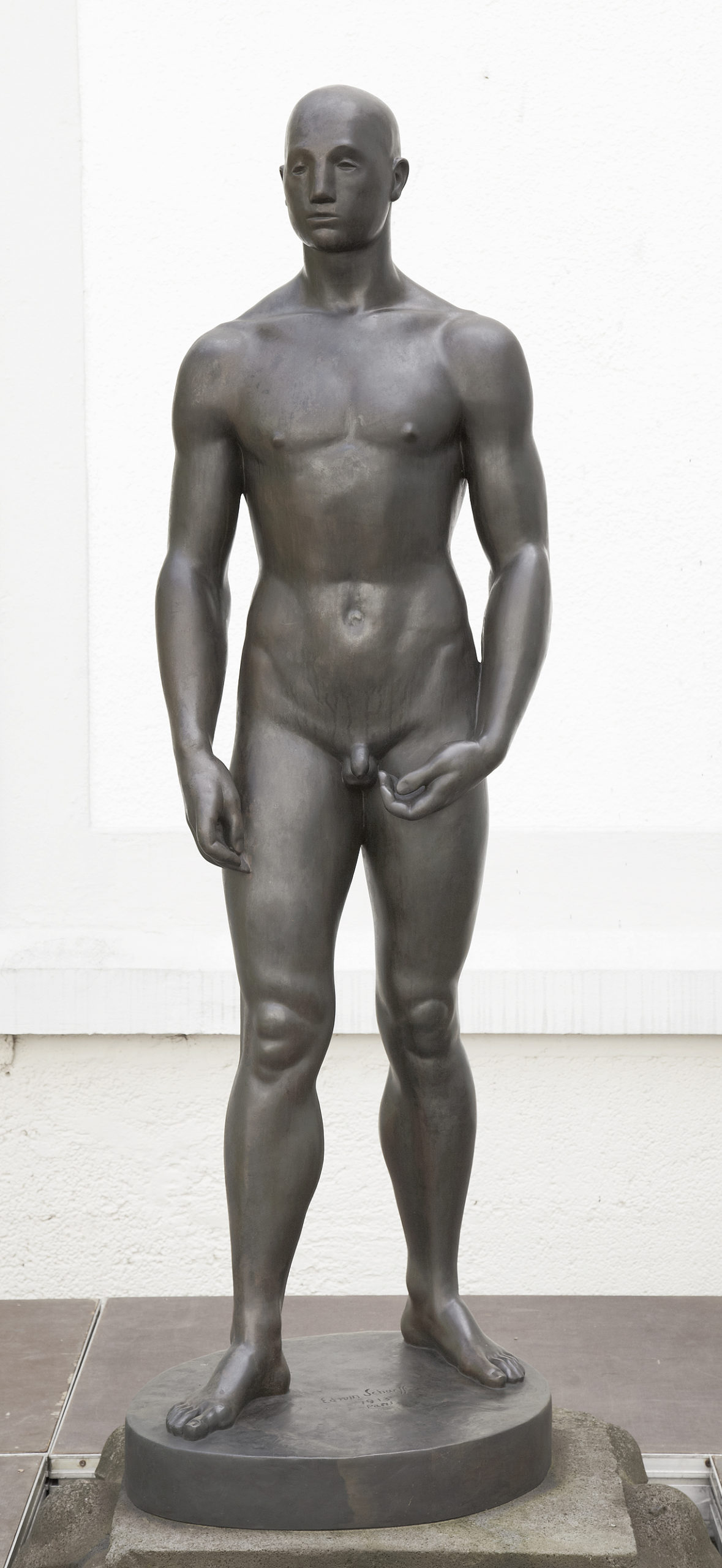

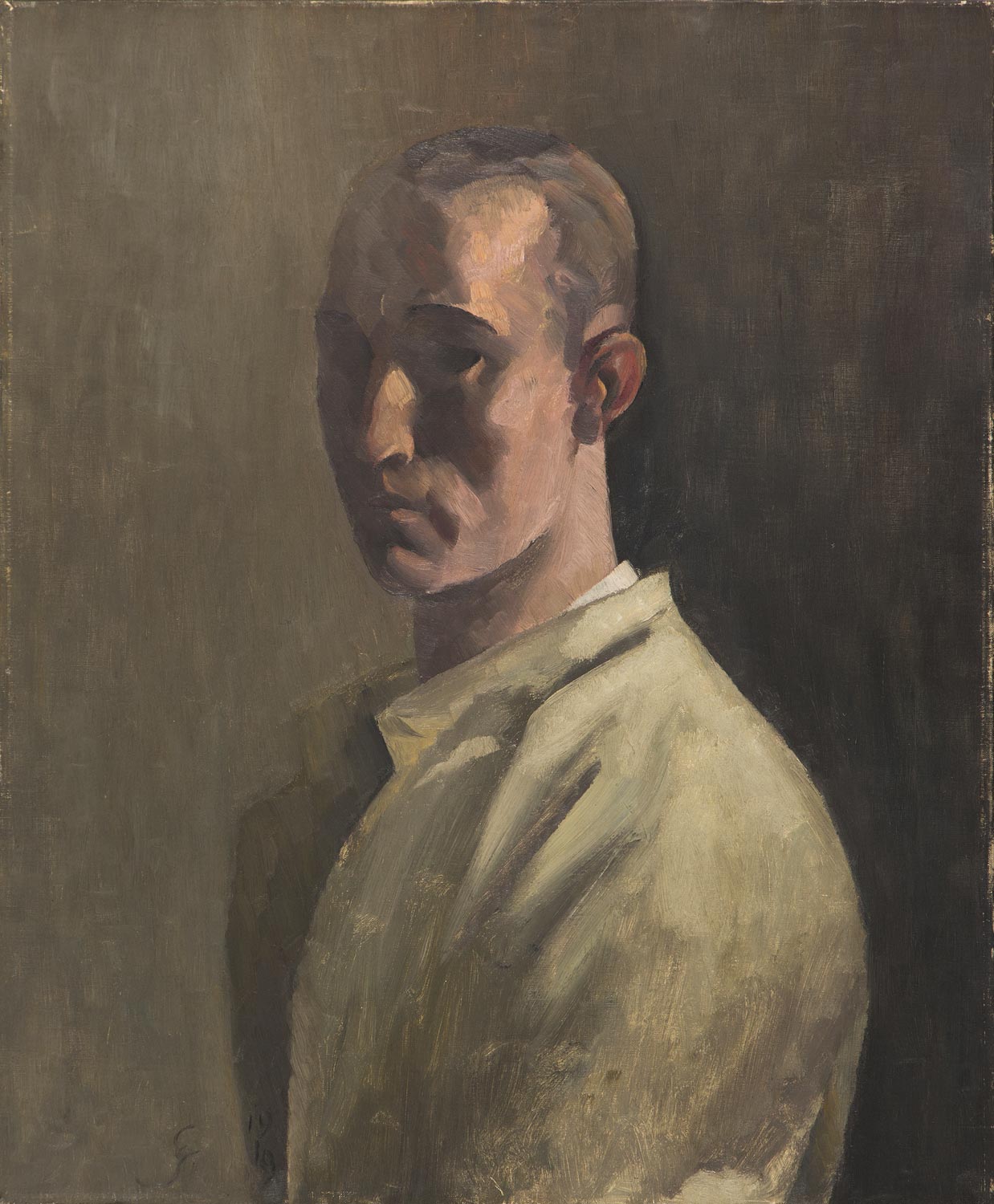

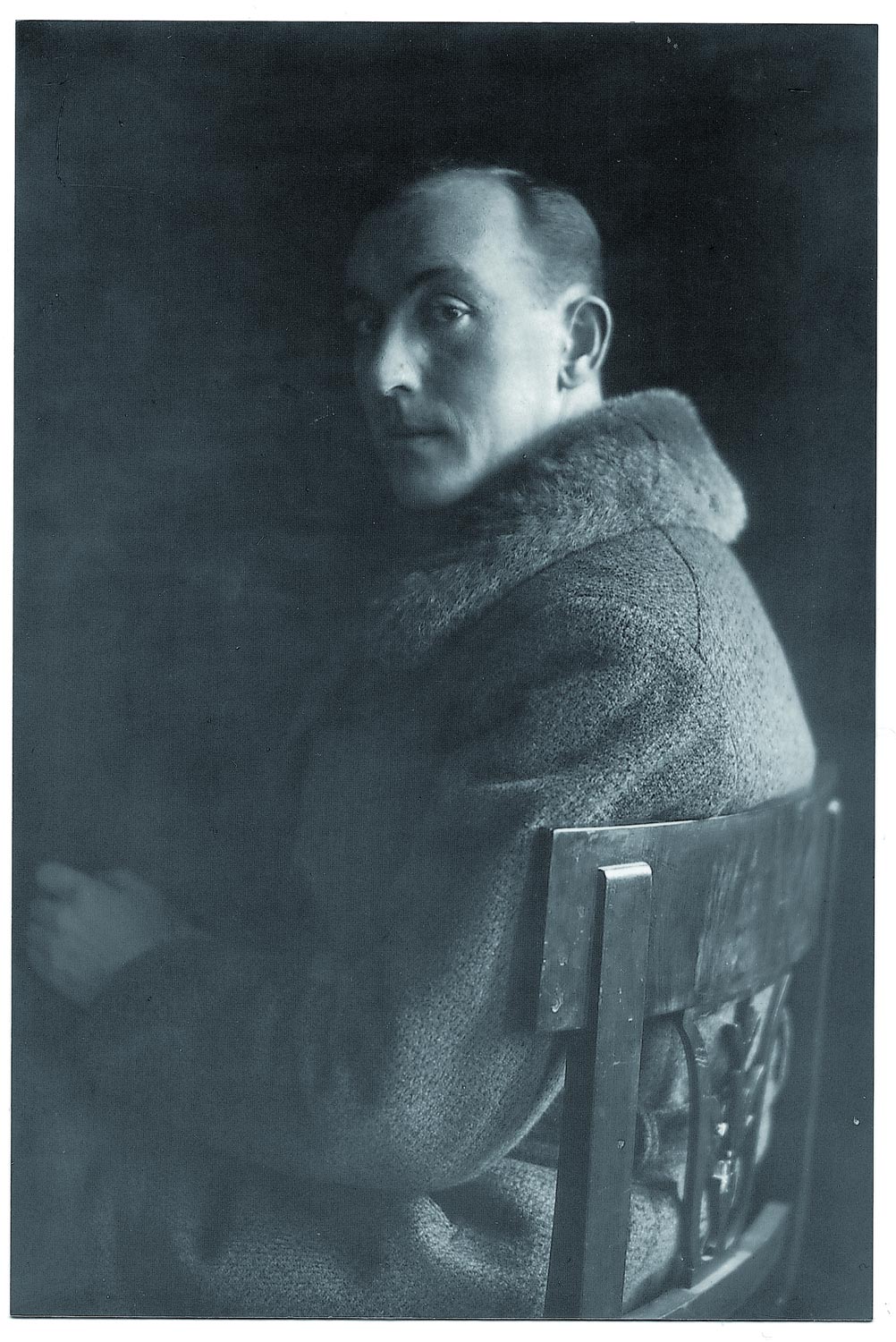

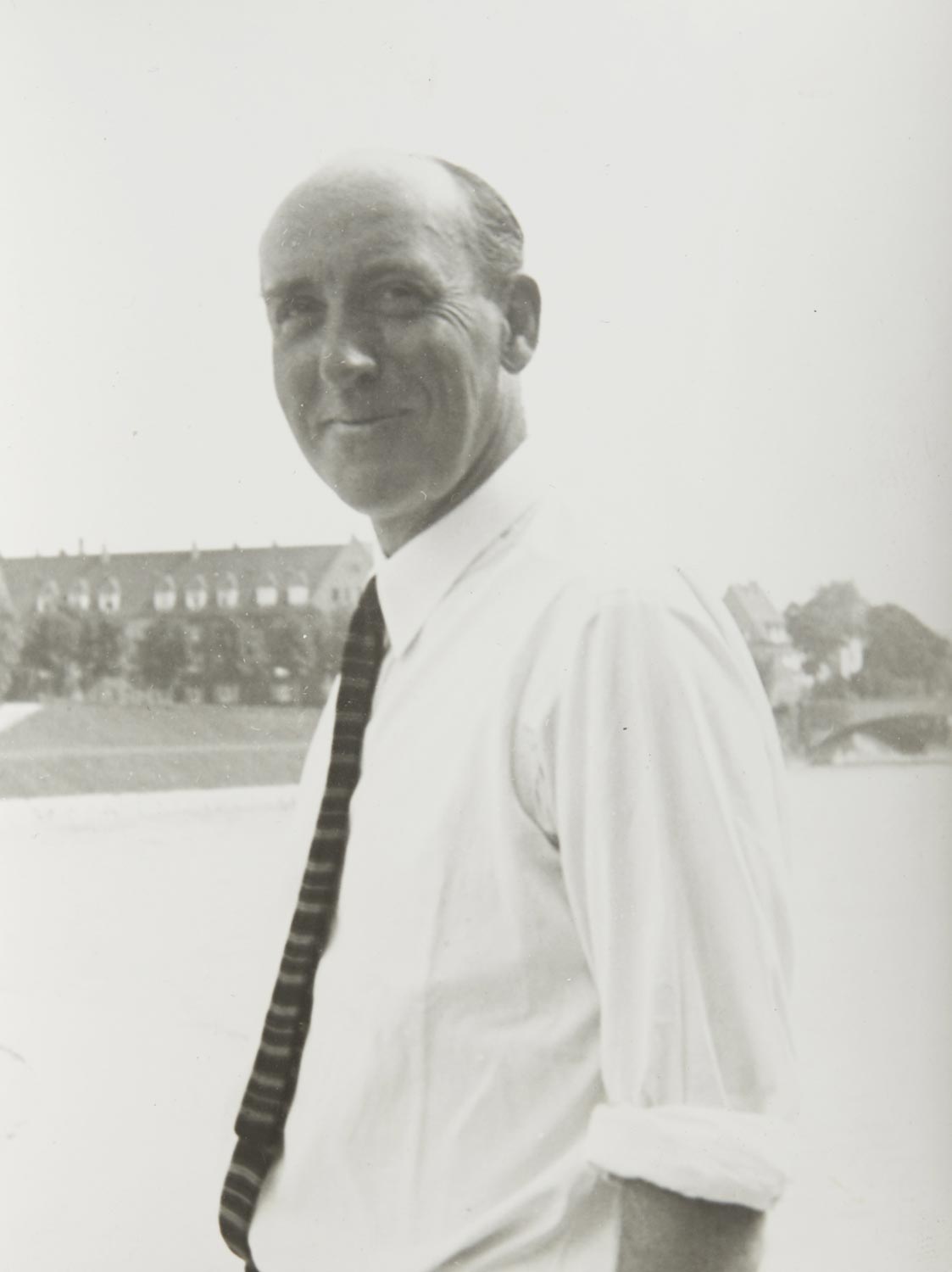

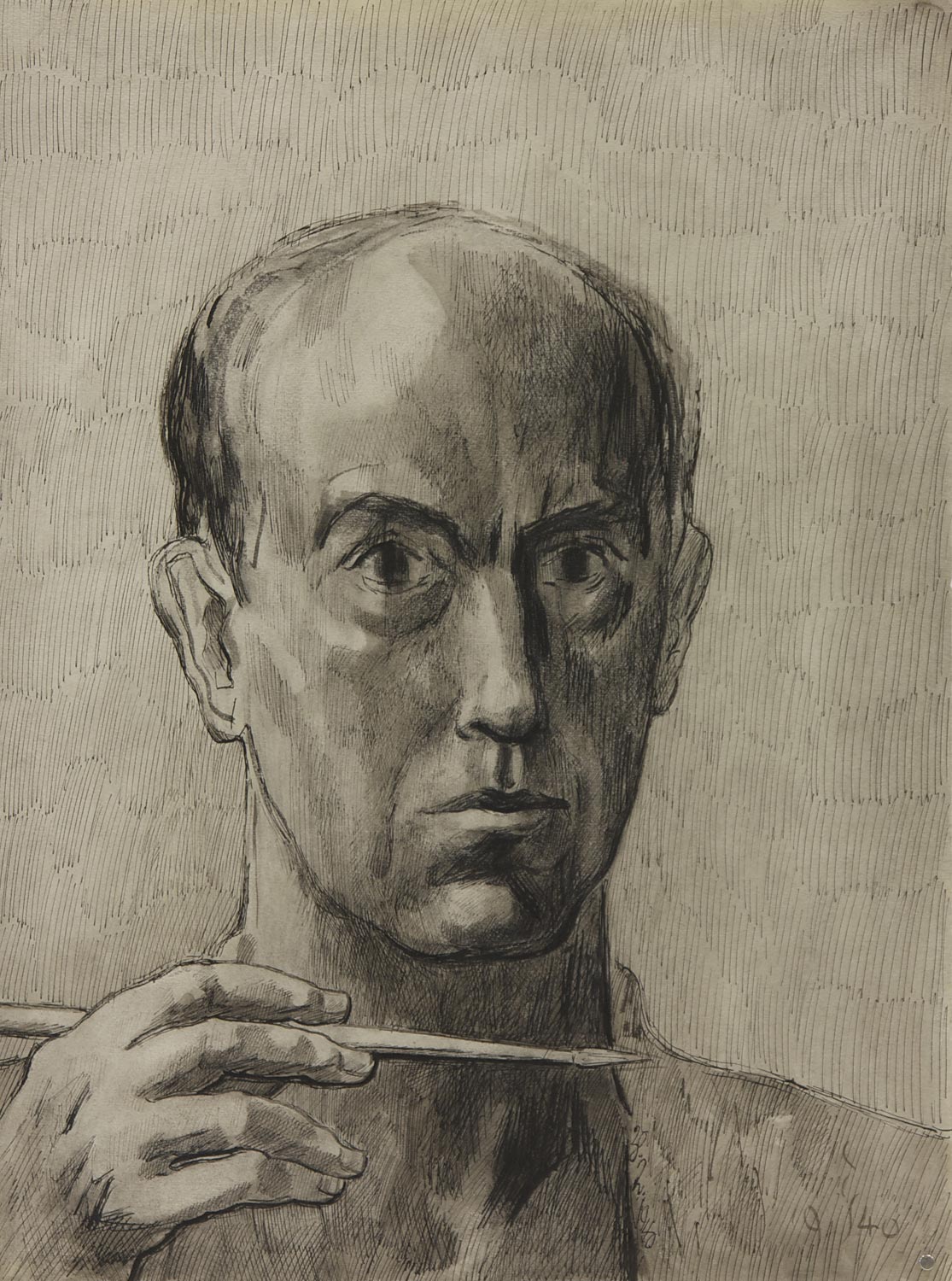

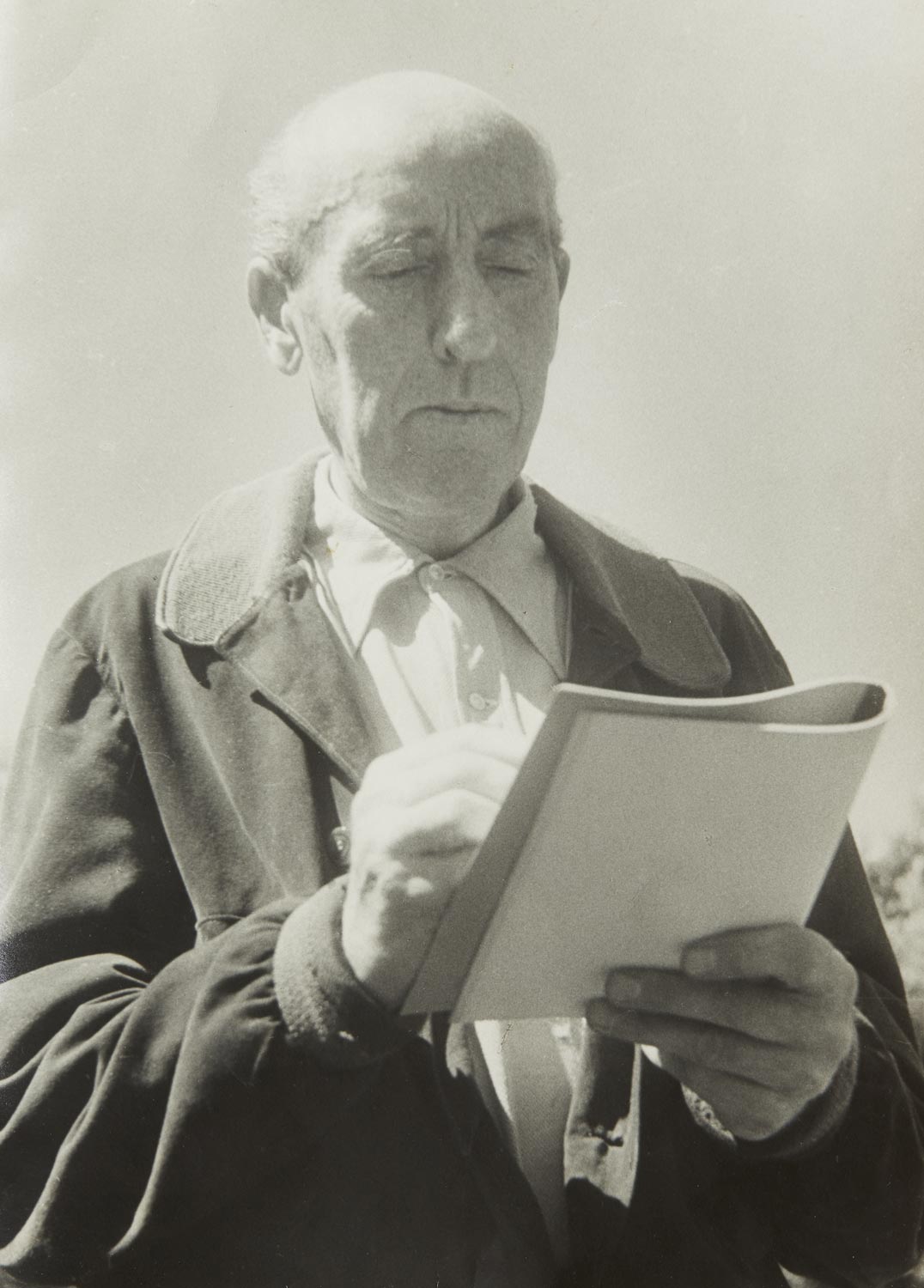

Edwin Scharff (1887—1955) gehört neben Wilhelm Lehmbruck, Käthe Kollwitz, Ernst Barlach und Georg Kolbe zu den bedeutendsten deutschen Bildhauerinnen und Bildhauern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

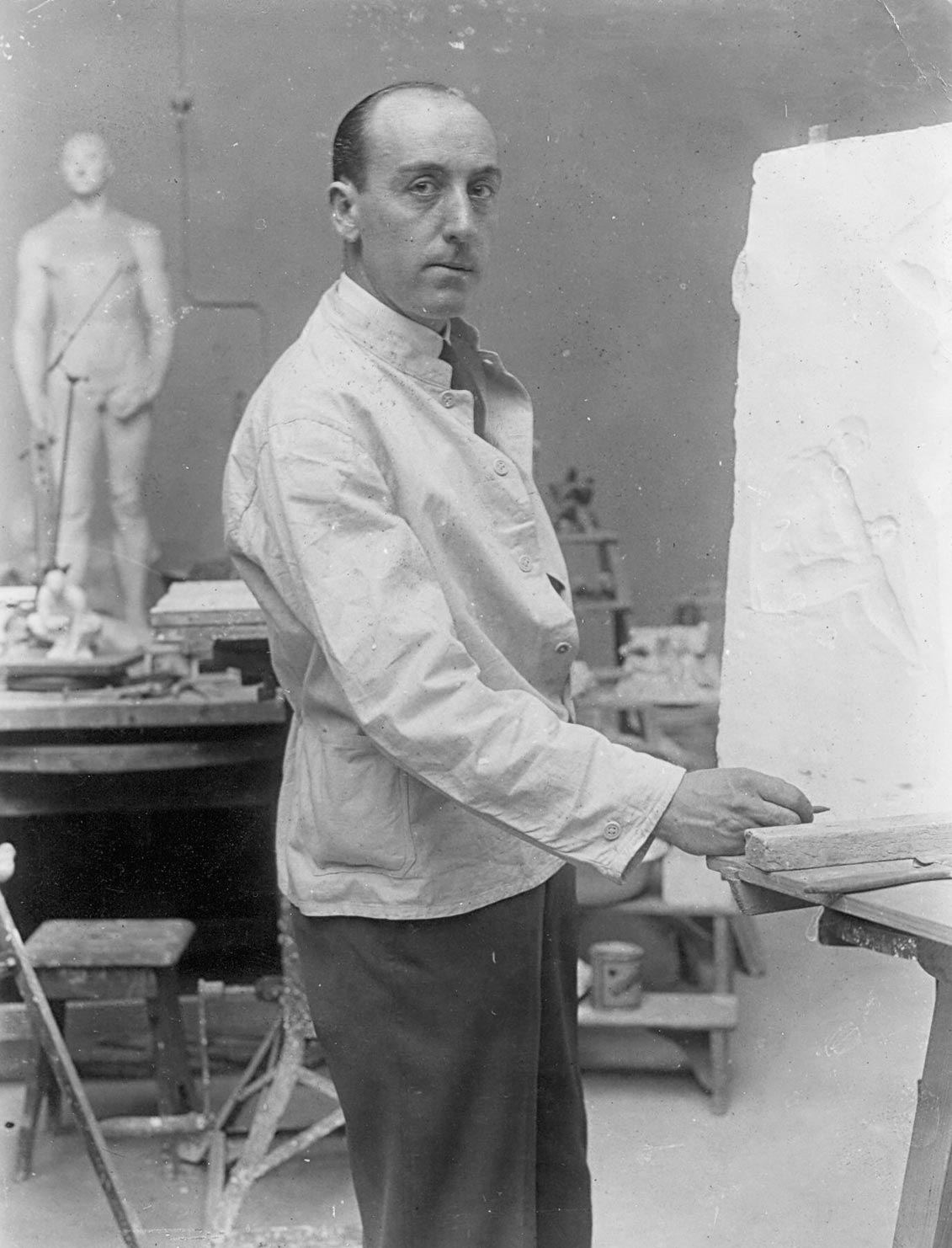

Er beginnt als Maler, wendet sich jedoch bald der Bildhauerei zu. Er ist wie seine Zeit-genoss:innen, einer figürlichen Kunstauffassung verpflichtet, beruft sich auf eine klassisch geprägte Formensprache und strebt nach einem zeitgemäßen und doch allgemeingültigen Bild des Menschen. Schaffensstationen des gebürtigen Neu-Ulmers sind München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Als „entartet“ verfemt, wird Edwin Scharff in den 1930er Jahren mit Ausstellungs- und Arbeitsverbot belegt. Er wird in der Nachkriegszeit rehabilitiert und lehrt und arbeitet bis zu seinem Tod 1955 in Hamburg.

Die Ständige Sammlung des Museums zeigt Skulpturen, Bilder und Dokumente von Edwin Scharff und seinen Zeitgenoss:innen. Werke von Ernst Barlach, Käthe Kollwitz oder Wilhelm Lehmbruck ergänzen den Blick auf die Zeit und verdeutlichen im unmittelbaren Vergleich das Charakteristische der Kunst Edwin Scharffs.

Actionbound zur Sammlung Scharff – für Familien

Habt ihr Lust auf eine kleine Entdeckungstour durch unsere Sammlung zu Edwin Scharff? Dann ist unser Actionbound mit vielen kreativen Aufgaben genau das Richtige für euch!

So funktioniert’s: Die Actionbound-App könnt ihr kostenfrei zu Hause oder im Museum auf euer Smartphone herunterladen. Im nächsten Schritt nutzt ihr entweder vor Ort den QR-Code, den ihr an der Kasse erhaltet, oder ihr sucht in der App nach dem Edwin Scharff Museum.

Und schon geht’s los! Wir wünschen viel Erfolg und Spaß beim Entdecken der Ausstellung!

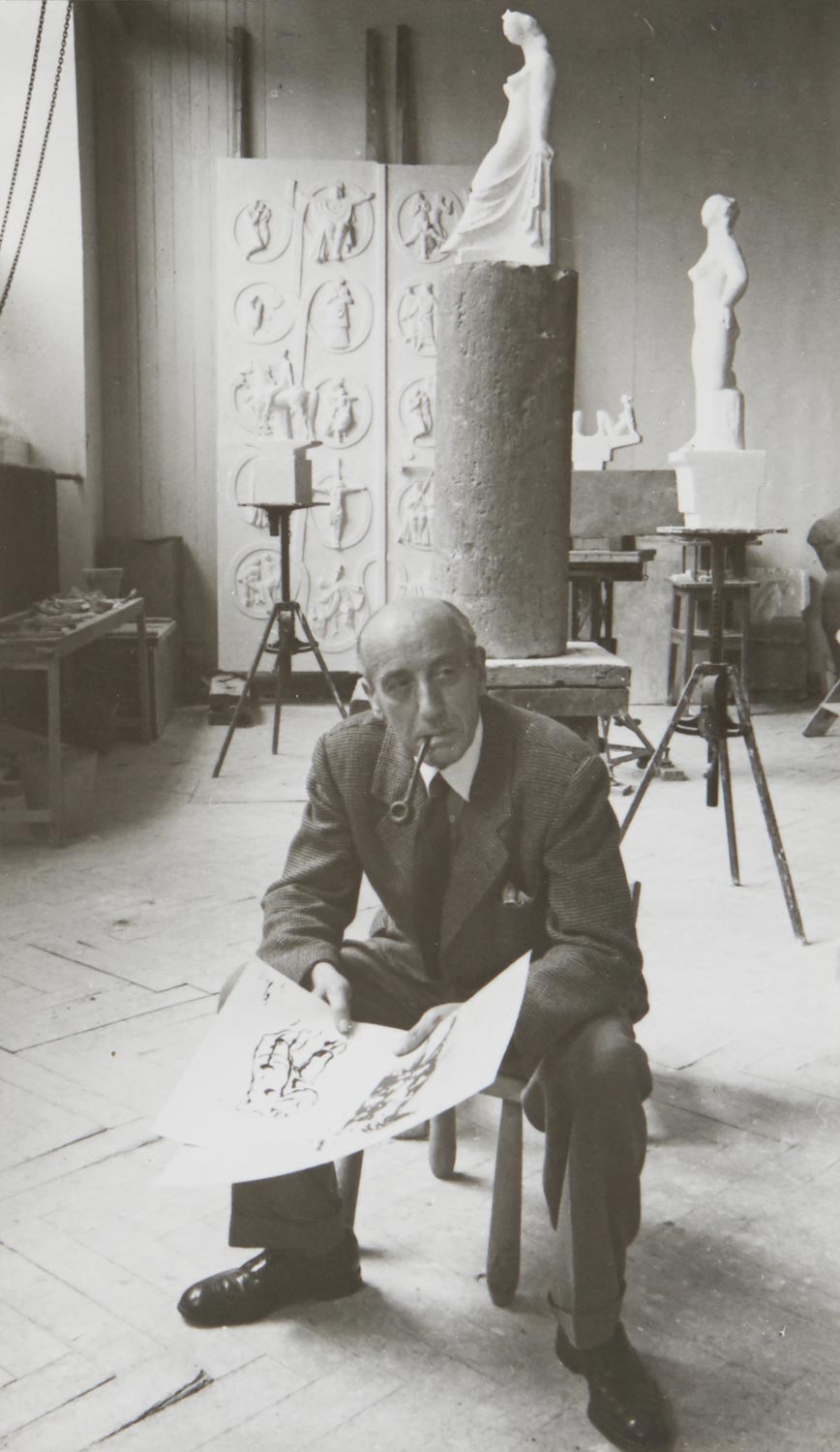

„Fliegende Hände“

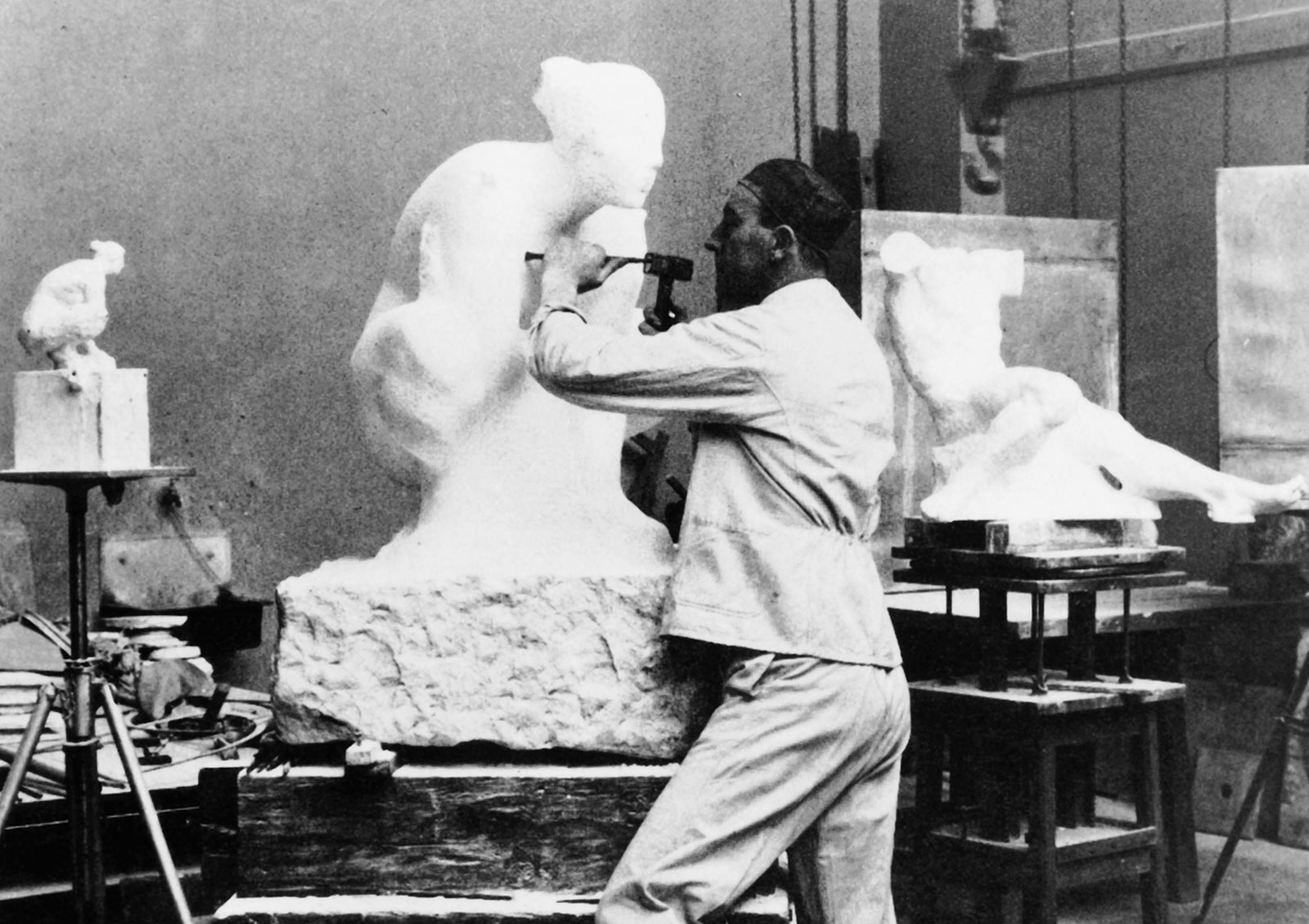

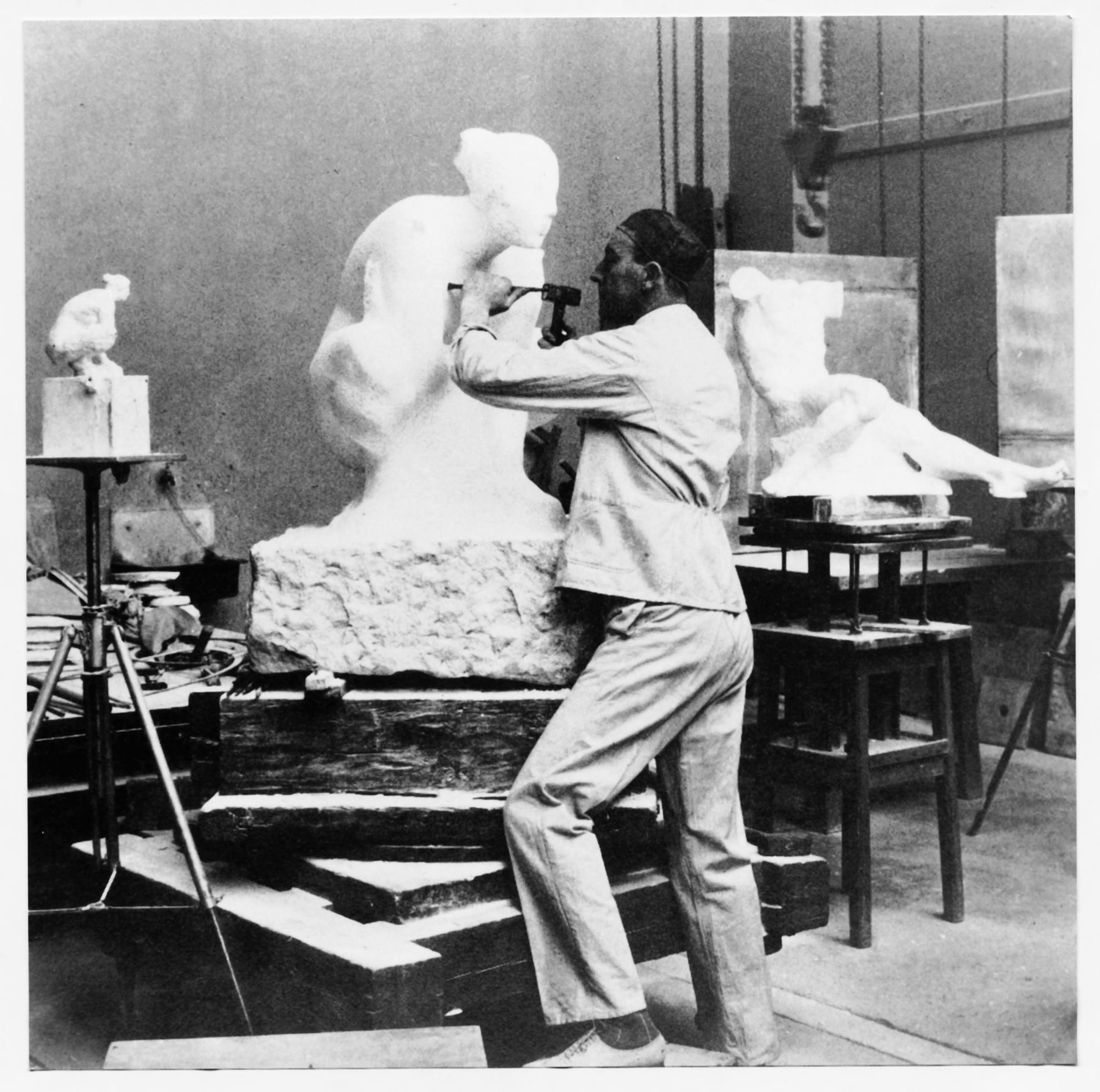

Der in Neu-Ulm geborene Künstler Edwin Scharff (1887-1955) hat die Kinder unserer Museums-AG der St. Michael Schule Neu-Ulm inspiriert, selbst einmal bildhauerisch tätig zu werden. Entstanden ist ihr Film „Fliegende Hände“. Vorbild für das Video ist der Film „Schaffende Hände“ des Filmemmachers Dr. Hans Cürlis von 1927, in dem Edwin Scharff den Kopf seiner Frau, der Schauspielerin Helene Ritscher, in Ton modelliert. Der Kunsthistoriker und Kulturfilmregisseur Hans Cürlis drehte in den 1920er Jahren sowie nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt 87 kurze Filmporträts von Maler:innen und Bildhauer:innen bei der Arbeit, mit besonderem Blick auf ihre „schaffenden Hände“.

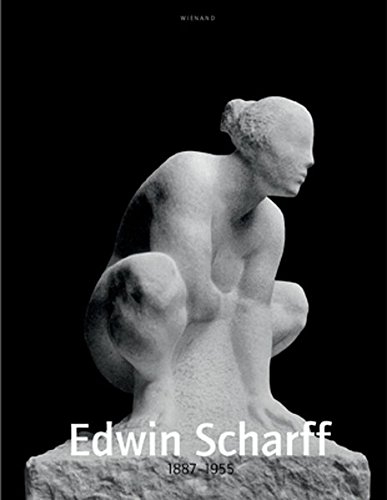

Publikation :

Edwin Scharff 1887—1955: "Form muss alles werden"

Hrsg.: Helga Gutbrod, Edwin Scharff Museum Neu-Ulm

Köln 2012. 248 Seiten

€ 24,80

Biografie : EDWIN SCHARFF – 1887—1955

1887

Edwin Scharff wird am 21. März in Neu-Ulm als das älteste von vier Kindern geboren. Sein Vater Franz Xaver Scharff ist Stadtsekretär. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet er Emma Bäuerle, mit der er die Kinder Edwin, Oskar, Alfred und Gisela hat.

1902

Nach dem Realschulabschluss besucht Edwin Scharff die Königliche Kunstgewerbeschule in München.

1904

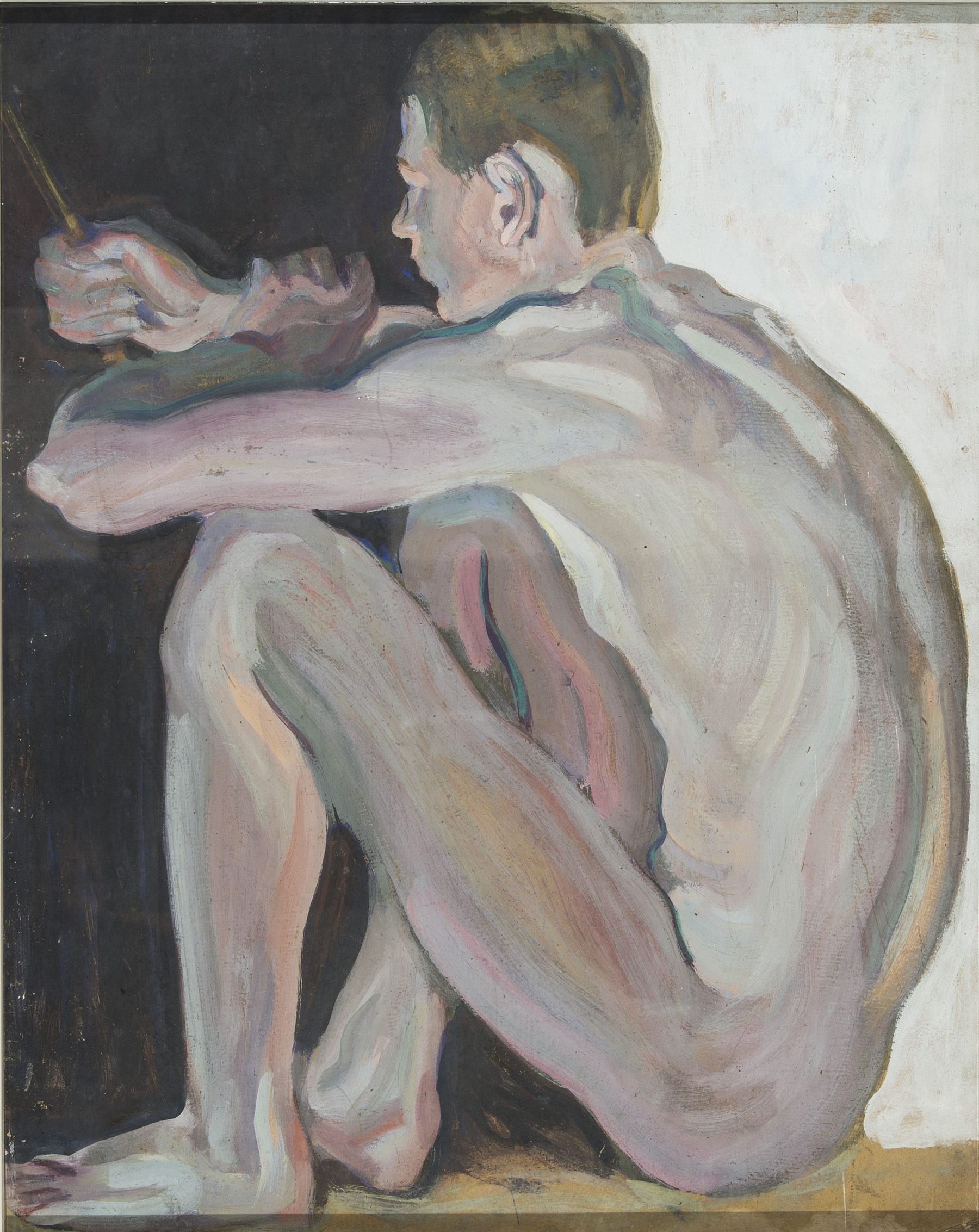

Er studiert Malerei an der Münchner Königlichen Akademie der Bildenden Künste bei Gabriel von Hackl (1843–1926) und Ludwig von Herterich (1856–1932).

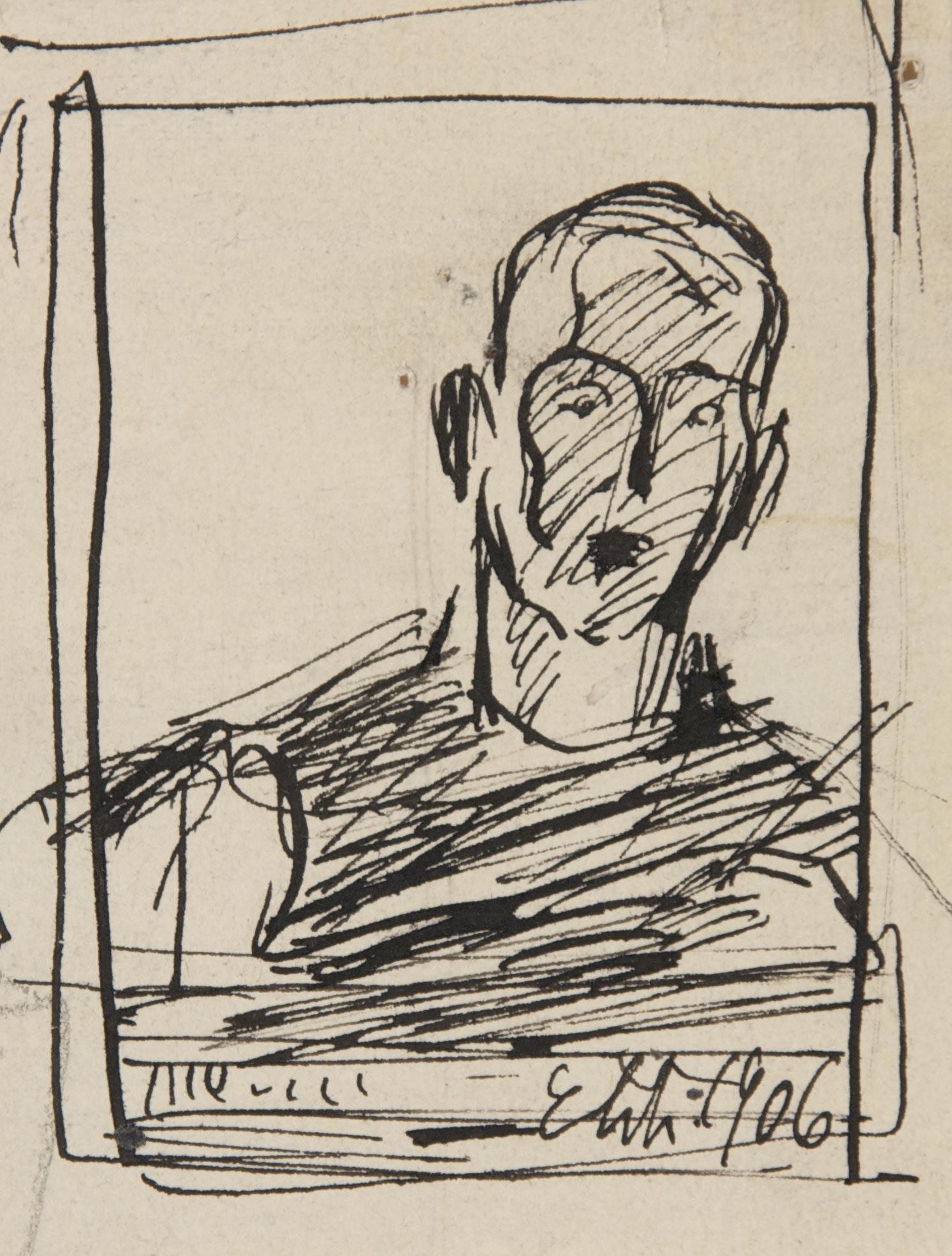

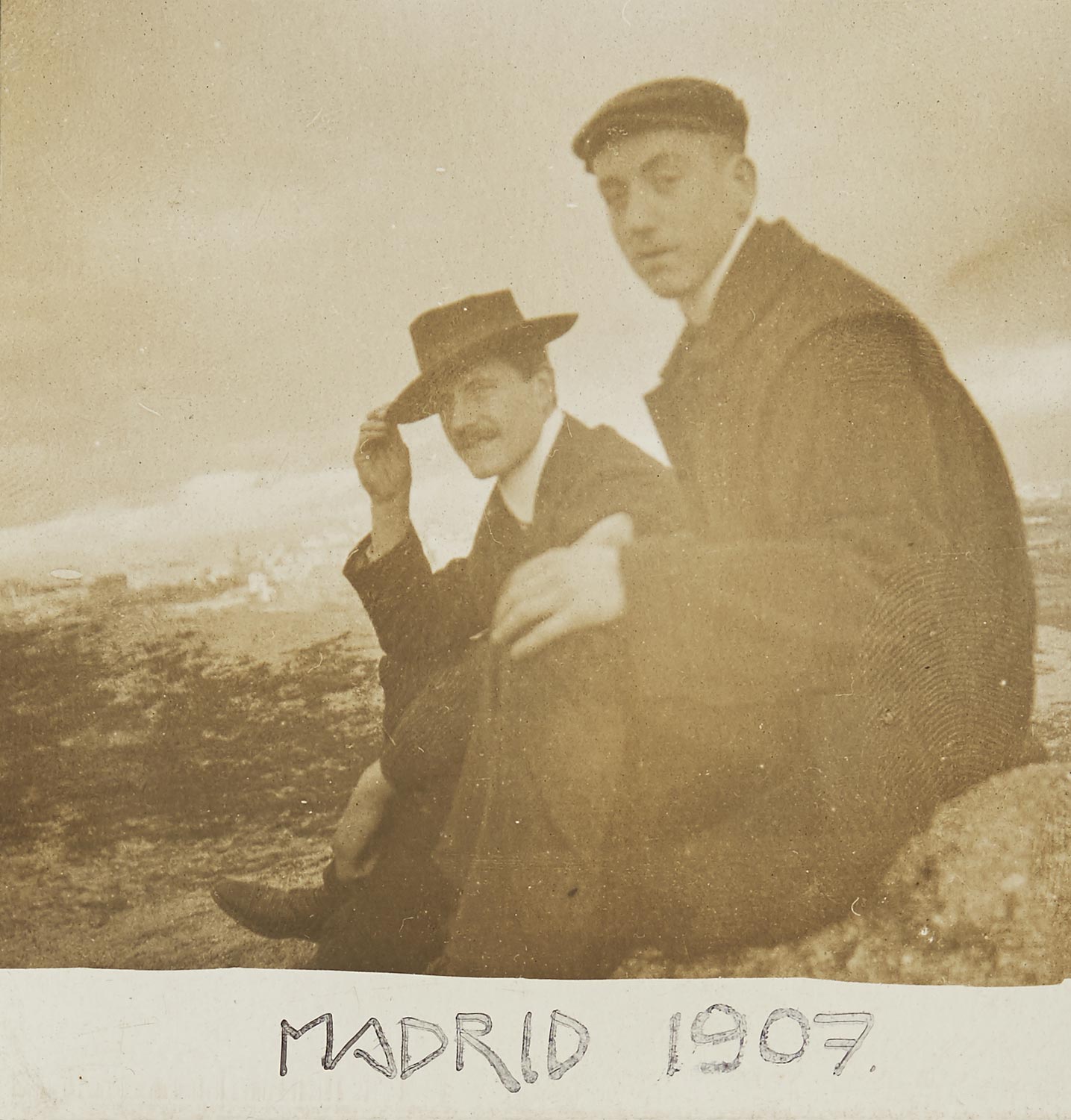

1906-1908

Scharff wandert über die Alpen nach Italien und versucht sich an ersten plastischen Arbeiten, von denen jedoch keine erhalten sind. In der Alten Pinakothek in München fertigt Edwin Scharff Skizzen und Kopien nach Rubens, Tizian, Ribera und Dürer an. Er erhält das sogenannte Rom-Reisestipendium des bayerischen Staates und reist über Colmar nach Paris, Madrid, Toledo, Granada und Córdoba. Scharff reist weiter nach Orvieto, Florenz und Rom und fertigt dort Skizzen nach Michelangelos Fresken der Sixtinischen Kapelle an.

1909-1911

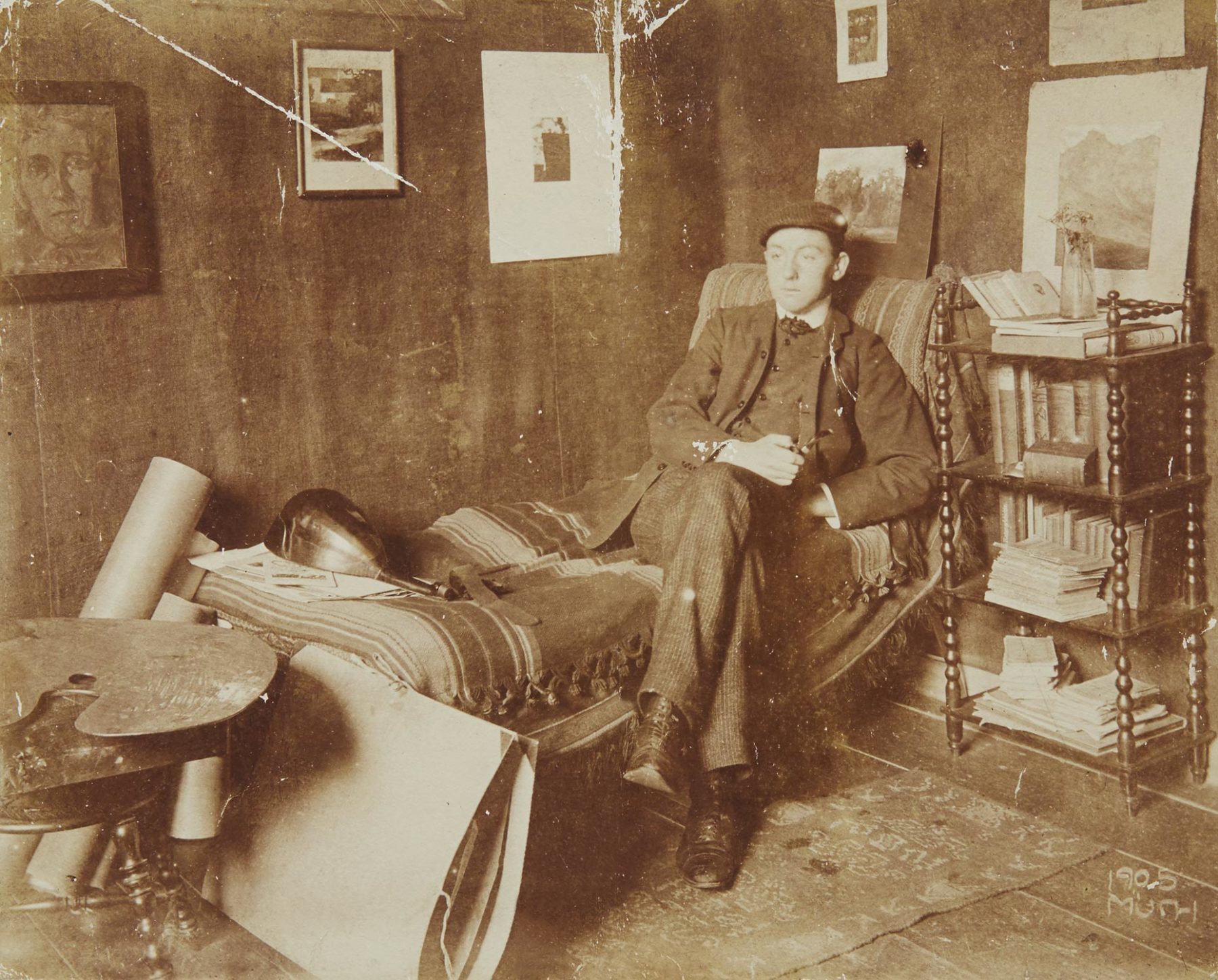

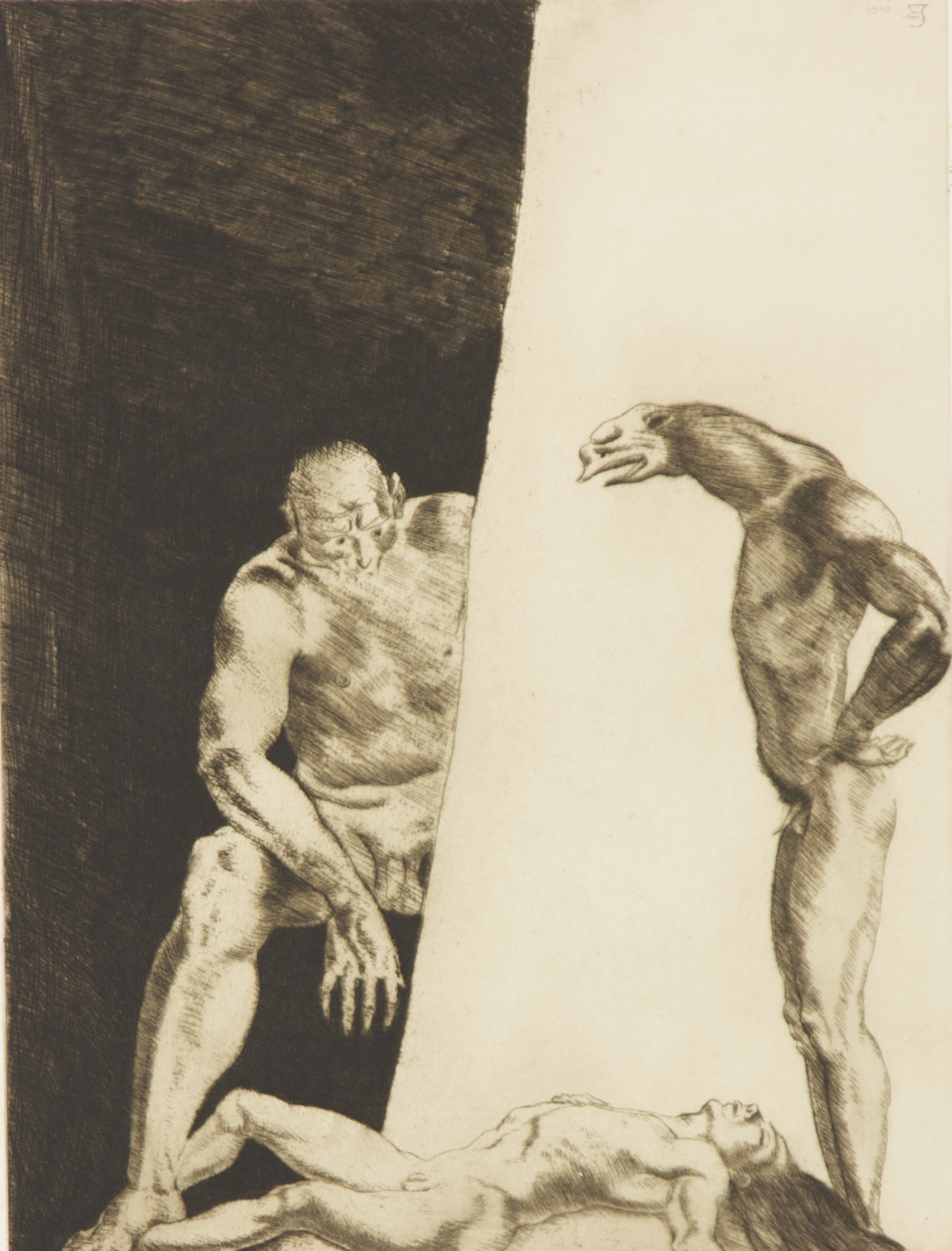

Edwin Scharff arbeitet als freier Künstler. Mit dem Radierzyklus „Träume“ erzielt er einen ersten Erfolg. Auch den plastischen Arbeiten widmet er sich erneut. Auch hiervon haben sich keine Arbeiten erhalten. Die Galerie Zimmermann richtet ihm eine erste Einzelausstellung aus. Edwin Scharff ist Gründungsmitglied der Künstlergruppe Sema, die eine wechselseitige Anregung der verschiedenen Künste anstrebt.

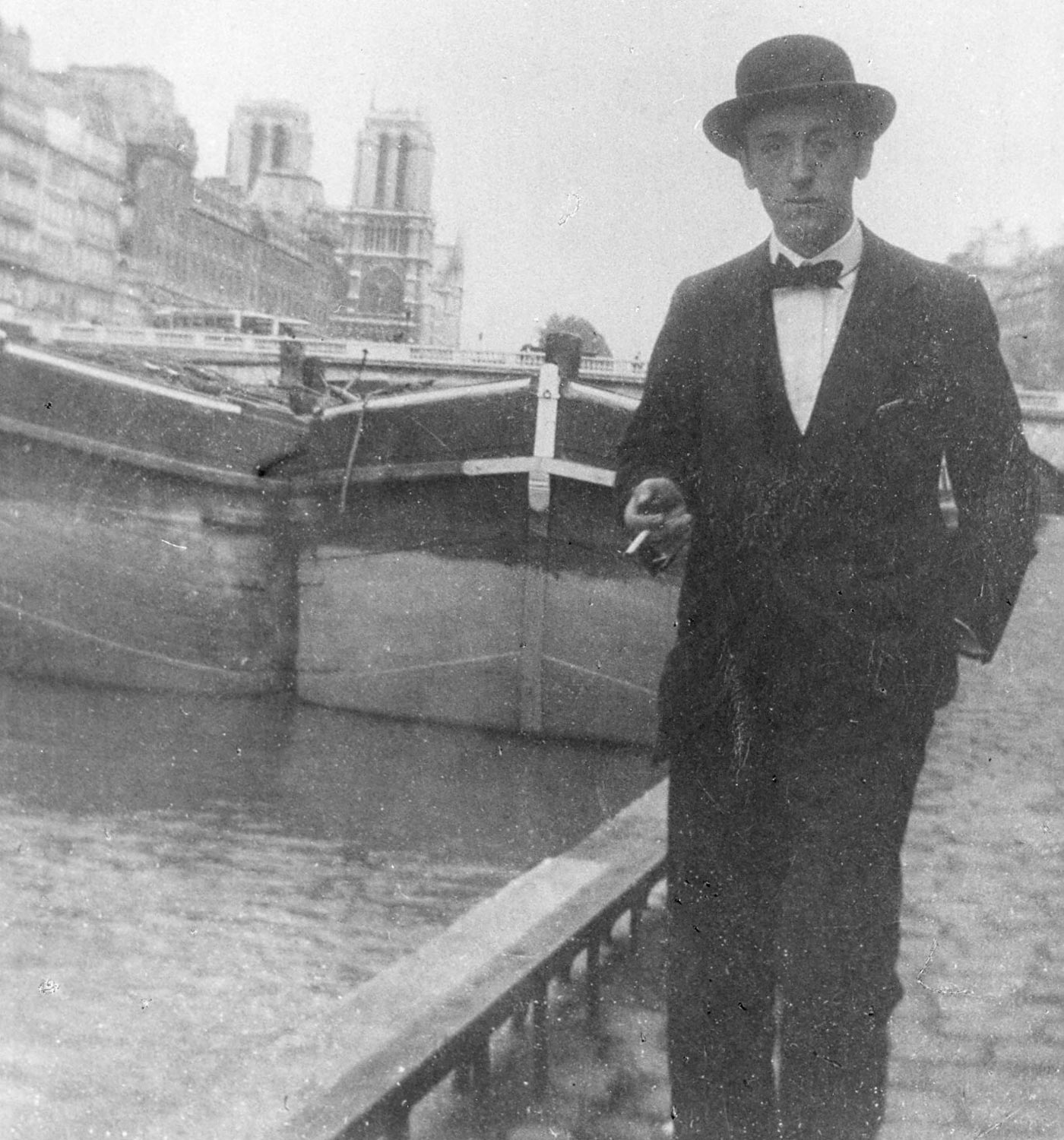

1912-1913

Scharff zieht nach Paris um und schließt Freundschaft mit dem bulgarischen Maler Jules Pascin (1885–1930). Zusammen reisen sie in die Bretagne. Er wendet sich endgültig der Bildhauerei zu, hier entstehen erste plastische Arbeiten in Ton. Edwin Scharff beteiligt sich an der Internationalen Ausstellung des Sonderbundes in Köln. Scharff kehrt im Juli nach München zurück. Dort stellt die Galerie Caspari seine Pariser Arbeiten aus. Er wird Gründungsmitglied der Neuen Münchner Secession.

1914

Im März stellt Scharff zwölf Gemälde, acht Zeichnungen und acht Radierungen in der „Neuen Galerie“ in Berlin in einer Gemeinschaftsausstellung aus. Er überlegt dauerhaft nach Berlin umzusiedeln. Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus.

1915-1917

Edwin Scharff wird zum Militärdienst einberufen. Er hat Kriegseinsätze in den Vogesen und in Rumänien. Seine Erlebnisse hält er in zahlreichen Skizzen fest. Im November erleidet er eine schwere Verwundung. Bis Oktober wird er im Lazarett behandelt, was ihm eine allmähliche Wiederaufnahme der künstlerischen Tätigkeit ermöglicht. Erste Gemälde und Porträtplastiken mit deutlich kubistischen Zügen entstehen.

1919

Wieder zurück in München, engagiert er sich während der Münchner Räterepublik im Künstlerrat. Edwin Scharff heiratet die Schauspielerin Helene Ritscher (1888–1964). Er wird Gründungsmitglied der Grafikvereinigung „Die Mappe“ und Scharff erhält vermehrt Porträtaufträge; seine Arbeiten werden von Museen angekauft. Eine Einzelausstellung in der Galerie Caspari zeigt ausschließlich plastische Arbeiten.

1920

Es erscheint eine erste Monografie von Kurt Pfister zu Edwin Scharff in der Reihe „Junge Kunst“ des Verlages Klinckhartd & Biermann in Leipzig.

1922

In diesem Jahr wird der Sohn Peter geboren. Einige Jahre später bekommt das Ehepaar noch die Tochter Tetta. Im September erhält Scharff vom Direktor des Kunstgewerbemuseums Berlin, Bruno Paul, den Ruf, die Atelierklasse für dekorative Plastik zu übernehmen.

1923

Edwin Scharff siedelt nach Berlin über und übernimmt die Klasse für dekorative Plastik an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums. 1924 schließt sie sich mit der Akademischen Hochschule für die bildenden Künste zusammen und heißt nun Vereinigte Staatsschulen für freie und angewandte Kunst. Eine Einzelausstellung im Kronprinzenpalais stellt Edwin Scharffs Werke aus.

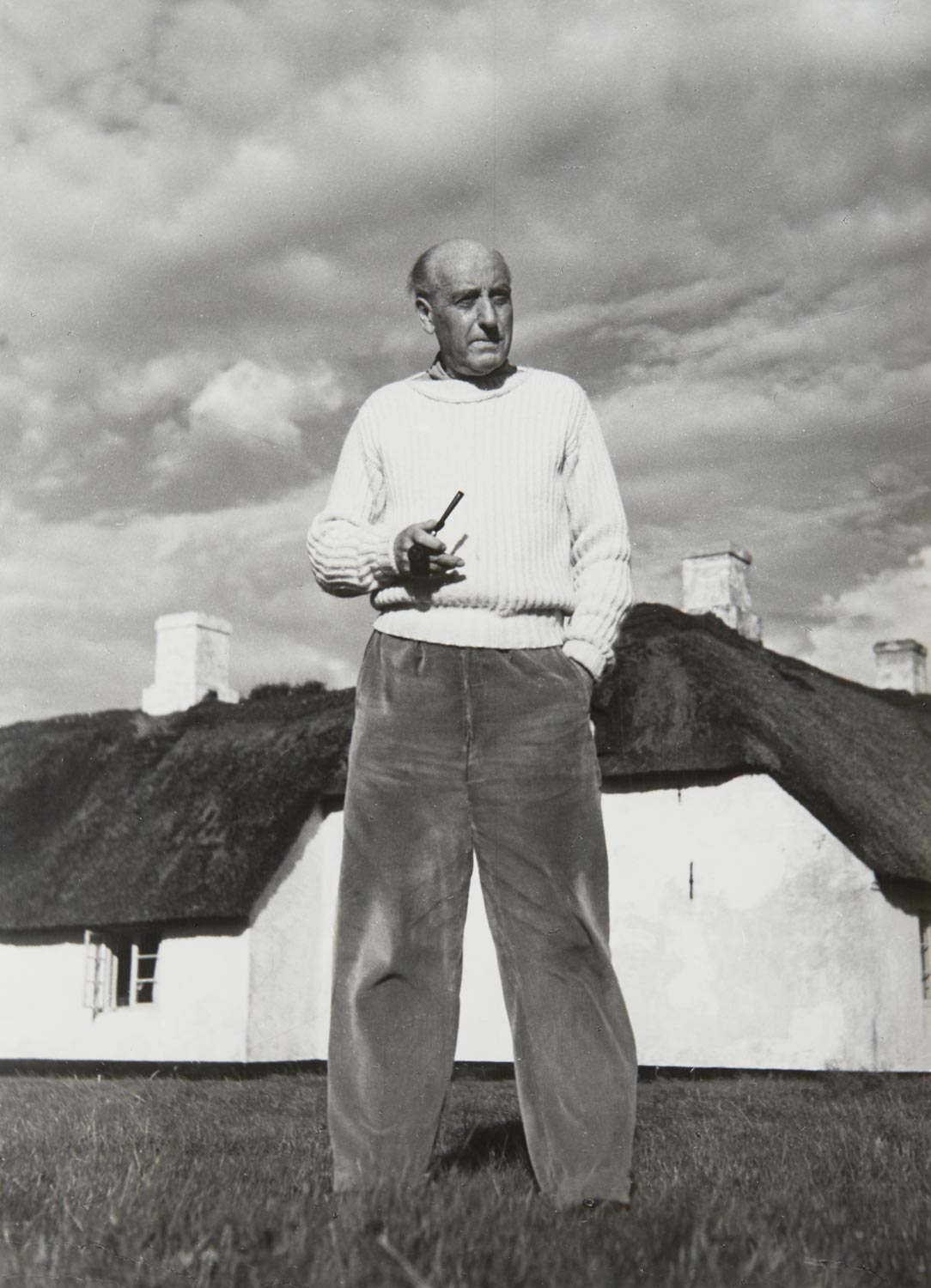

1926

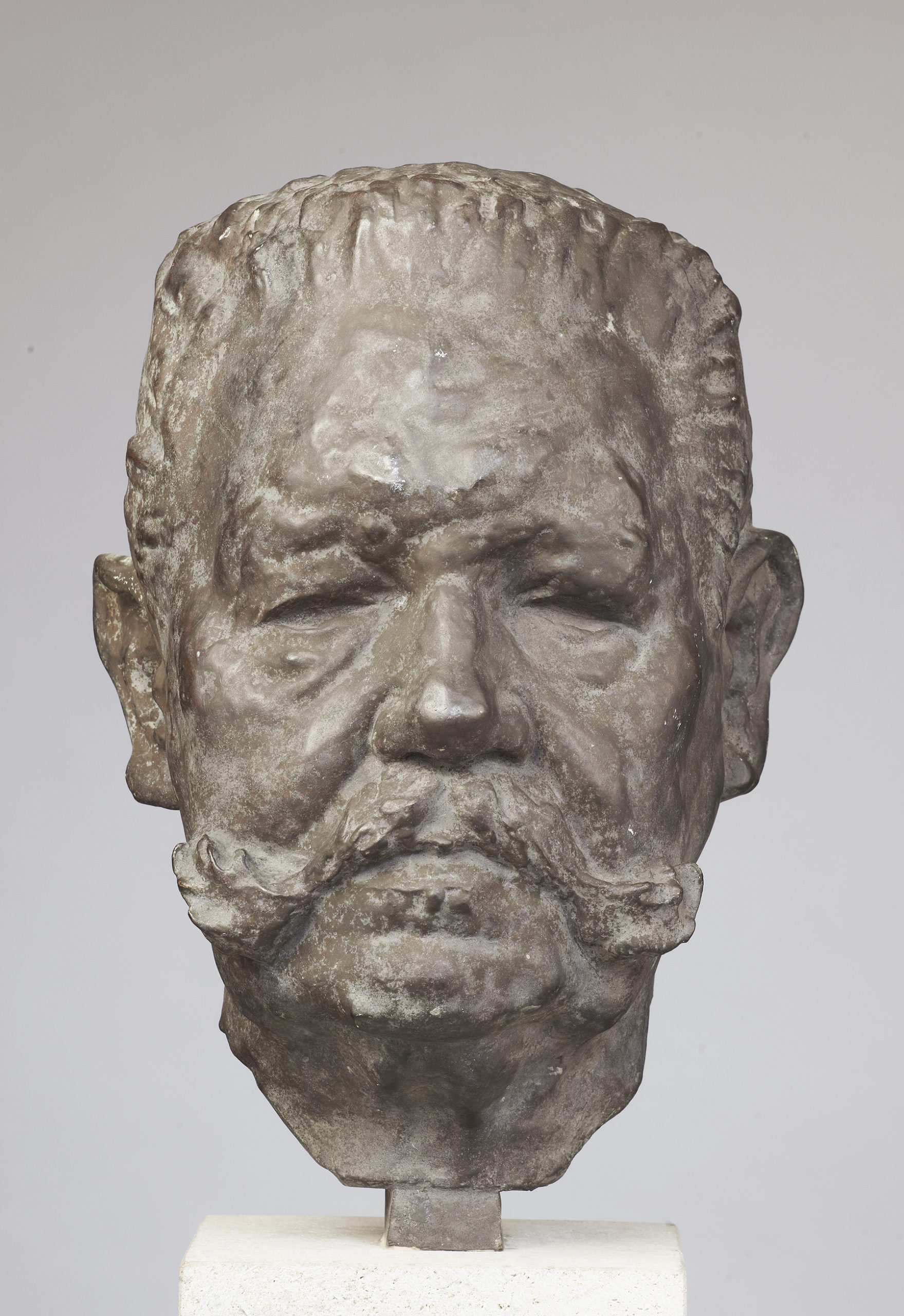

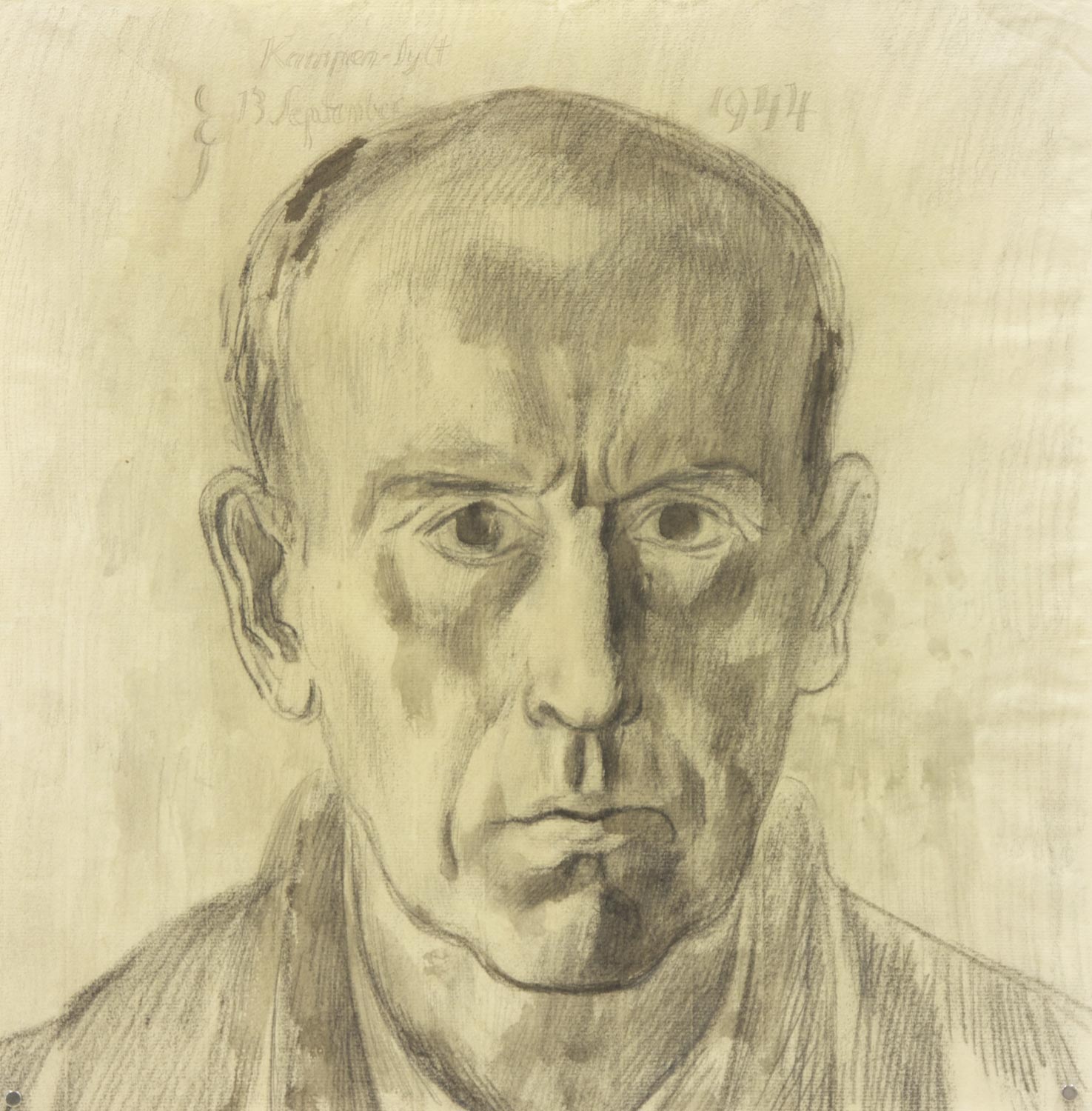

Scharff beteiligt sich am Wettbewerb für ein Beethovendenkmal in Berlin, das aber nicht realisiert wird. Er arbeitet an einer Marmorbüste des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg für das Berliner Reichstagsgebäude. Auch eine Bronzefassung entsteht. Zugleich entwirft er für die Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin Kleinplastiken. 1926 kauft er ein Bauernhaus in Kampen auf Sylt.

1927

Edwin Scharff wird zum 2. Vorsitzenden des Deutschen Künstlerbundes und zum stellvertretenden Vorsitzenden des Villa Romana Vereins gewählt.

1929

Scharff wird Vorstandsmitglied des Deutschen Künstlerbundes, dessen Signet Männer im Boot er entwirft.

1931-1932

Zusammen mit Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976), Emil Nolde (1867–1956), Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938), Otto Dix (1891–1969), Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) u. a. wird er in die Preußische Akademie der Künste zu Berlin aufgenommen. Edwin Scharff gerät in den Fokus der Nationalsozialisten, die eine Verleumdungskampagne starten. Scharff wird zum Vorsitzenden des Villa Romana Vereins gewählt (bis 1934). Auf der Neu-Ulmer Donauinsel wird Scharffs Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges eingeweiht.

1933-1939

Der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung verhängt im April eine Zwangsbeurlaubung über Scharff. Zum Schutz seiner jüdischen Ehefrau tritt er in die NSDAP ein. Im gleichen Jahr wird er an die Staatliche Kunstakademie Düsseldorf zwangsversetzt. Die NS-Ausstellung „Entartete Kunst“ in München zeigt drei Werke von Edwin Scharff. Insgesamt werden 48 seiner Arbeiten im Rahmen der nationalsozialistischen „Kunstsäuberungsaktionen“ konfisziert und er wird aufgefordert, das Lehramt niederzulegen. Es folgen der Ausschluss aus der NSDAP und die Versetzung in den Ruhestand.

1940

Scharff wird aus der Reichskammer der Bildenden Künste ausgeschlossen und erhält ein absolutes Arbeitsverbot.

1943-1944

Bei einem Bombenangriff wird die Düsseldorfer Wohnung vollkommen zerstört, woraufhin Scharff einen Teil der Arbeiten in das (1973 abgerissene) Wasserschloss Haus Wohnung bei Nienborg in Westfalen auslagert. Sein Düsseldorfer Atelier im November wird kurz darauf während eines Bombenangriffs zerstört. Auch das neue Atelier wird im April 1944 zerstört. Scharff kann seine künstlerische Arbeit in der Sakristei der ausgebombten St. Vinzenz-Kirche in Düsseldorf fortsetzen.

1945

Auf das Stallgebäude von Wasserschloss Haus Wohnung, in dem Scharffs Skulpturen gelagert sind, wird ein Brandanschlag verübt, bei dem eine unbestimmte Anzahl von Arbeiten vernichtet wird. Er beginnt seine Arbeit an der Marienthaler Kirchentüre.

1946-1947

Edwin Scharff erhält einen Ruf an die Kunstschule Hamburg. Der Kunstverein Hamburg veranstaltet ihm zu Ehren eine erste Retrospektivausstellung in der Galerie Bock.

1949

Scharff vollendet das Bronzeportal Credo für die heutige Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt des Karmeliterklosters Marienthal in Hamminkeln. Er wird Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, der Hamburger Freien Akademie der Künste und der Hamburgischen Secession.

1950

Scharff beginnt seine Arbeiten zum Bronzerelief „Ruth und Boas“. Erste Entwürfe für ein Wahrzeichen für Hamburg (Männer im Boot) entstehen ebenfalls.

1955

Er erhält eine Einladung zur Teilnahme an der documenta 1955. Edwin Scharff stirbt am 18. Mai 1955 und wird auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf beigesetzt.